18 私のリード

音の高さ=私は全部1音高

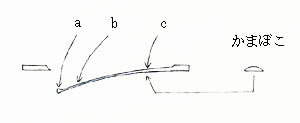

a 部分は一般には大簧2~3枚を残すのですが、私は全部残すようにしています。大簧も長めに残さず厚みで残します。

というように山が小さくなって行く感じです。大簧だけ別扱いという考え方をしません。これは私の場合ですから、違うと言う人もいるでしょう。

先端を残す理由

1,吹いてみて、リードをもう少し削りたいときに先端の残りが無いと細工しずらいから。

2,オモリが小さくて済む。弁の振動をさまたげないためには、オモリの接着面積が少なく先端に近いほど良いのです。さらにb 部分のしなりを妨げないためにも、オモリを先端に近づけます。

b ・c 部分をかまぼこにするのは腰を弱くしないためであり、これは岩波先生に教わりました。ただし、小簧2~3枚はb 部分までかまぼこにすると腰が強すぎるので平らに削ります。

b 部分の削り具合で音色が変わります。しなやかでしっかりしていて、スナップが利くようでないと「蝉の声」にはならないのです。 弁のしなり具合は、針で押して曲った形と指の感触で確かめます。同時に、音程や響き具合も爪で弾いて確かめます。チーンとかピーンという音でなく、ヂーンとかビーンという濁音に感じられるまでb 部分を削ります。

連弾した方がわかりやすいです。

チーンがヂーンになるときは、マラソンの折返し点のような変わり方です。だんだん近づいて、フッと変わるような気がします。

折返し点の前のリードを竹につけた場合は、音がこもった感じがします。折返し点を過ぎたリードがフッ切れた感じの音になります。 ただし、例外はあるようで、合金の混ざり具合か鍛え具合の差かわかりませんが、竹に付けてみないと答えになりません。

吹いてみて、もう少し軽ろやかな音にしたいと思ったらb 部分を、腰が強過ぎると思ったらa ・c 部分を削ってバランスを整えます。 音の高さ

全部1音高にしている人もいますので、私もそうしました。人によっては〔一乞〕を1音半高く、〔エ一乞〕を、〔几エ一乞〕を1音半高くなどありますが、〔几〕は大簧扱いにしない方がよいと思います。

大簧は鳴り過ぎない方が よいという意見もあって高めに設定しているのでしょう。

リードの長さ

私のところへ調律に来た笙の中から、一番長いのを参考にしました。リードが長い分だけ削りが少なくても音を下げることが出来るからであり、かつ、竹に合わせているつもりです。リードと竹のバランスもあるわけですから。ただし、弁が短いと余韻がなくなり蝉の声になりません。

コの字の透間

広過ぎると青石で埋めるのに苦労をするし、振動も青石で重くなってしまう。さりとて、狭過ぎると摩擦部分が接近しすぎて、これも振動が重くなってしまう。

弁の先端の角に出っぱりが残っている場合は、小さな砥石で平らにしておかないと、青石を塗ったとき振動を悪くするような気がします。

最後に

削る過程で生じた弁のゆがみを直すのですが、爪で十ぺん以上弾いていると元のゆがみに戻ってしまうから、何度も矯正し直しておかないと片鳴の原因になります。

片鳴で、表から押してもまた戻ってしまう場合はA 図の曲り方。内から押してもまた戻ってしまう場合はB 図の曲り方をしているのです。図は極端に描きましたが、よく見ないとわからない程のゆがみが影響しているのです。

05.4.10

19 リードの振動と笙の奏法

先に釣竿の話をしましたが、今度は野球のピッチャーの話をします。

ピッチャーは投げるとき体を後ろに反らし、投げの動作に入ると肩が前に出て、肘が前に出て、手首が前に出て、ボールを握った拳は手首より後からついて行きます。

このような動きはテレビのスロービデオで見ることが出来ますし、手首のしなり(スナップ)が大事なのはおわかりのことでしょう。ボールを握る指はリードの説明には関係しませんけれど。

釣竿の動きも同じで、竿の先は糸を引っ張りながら後から進み、手を止めると先端は糸を飛ばしながら前方に曲がります。糸をはずして竿だけを振ると、先端は手元より遅れてついて来る連続運動になります。

さてここで、手首だけ早く振ってみてください。その早さで二の腕も前後させることが出来るのでしょうか。

笙のリードも、先の方のしなやかな所だけ強く振動させれば、その動きに厚みのある部分はついて行けません。笙の吹き始めは静かに息を入れ、音が出るに従って強く吹くのは「先端をゆっくり動かしながら、その動きが厚みのある部分へ伝わって行くようにしているのです」

今にして思えば、このような説明を日本雅楽会へ入ったときに大先輩から聞いたような気がします。吹き方だけ身につき、説明はおぼろになっていました。

リードの揺れも、釣竿の揺れと同じように先端は元より遅れて動いているのです。もちろん、そうなるように作ってのことですけれど。また、先端が遅れて動くことによって息を替えても連続音になりやすいのです。

笙とハーモニカの奏法の違いは、このようなリードの揺れ方の違いによるのだと思います。だから、ハーモニカのピアニシモは音楽として求めるピアニシモであり、笙のピアニシモはリードを振動させるためのテクニックです。

ハーモニカのリードは平ですから、先端の揺れがそのまま元の方へ伝わると思いますし、製作も一律で済みます。しかし、笙のリードは削り面が傾斜していますから、傾斜のつけ方に作る人の個人差が出ます。傾斜の差が少なければ、音も奏法もハーモニカに近くなります。

私は、丸一年毎日毎日リードだけ削っていたことがありました。吹いては削り吹いては削り、ほかの仕事は何もせずに。そして思い至ったのが物知り先輩の言葉です。

「吹き始めは軽くて、吹くに従って抵抗感が増して来るのが良いリードであり、吹き始めに抵抗感があって、強く吹くところで抵抗なく吹けるのは良いリードとは言えない。」

初心者にとっては後者の方が吹きやすいので、その方が良いリードだと思い込んでしまいます。もちろん、後者も笙の音はするのですが「蝉の声」がするかどうかというレベルの差があるわけです。

篳篥のリードは見せてもらうことは出来ますが、見て楽しむ性質のものではありません。しかし、作る人の経験の差によって見た目の美しさに格段の差があります。それがそのまま音の美しさになっています。自分で吹きながら修得した成果でしょう。

笙のリードは外からはまったく見えませんし、吹く人も自分で調律しない限り、リードの裏側を見ることはありません。吹く人は吹くだけ、調律をする人は調律をするだけ、リードは作る人まかせ、というのがほとんどでしょう。

蝉の声を求めて

リードの試し吹きをするとき、単音で吹いて「あゝ、鳴っている」だけではダメです。笙という楽器は、基本的には単音で吹く楽器ではありません。なぜならば、単音では蝉の声にならないのです。

明治時代の多忠龍楽師の書物に「蝉がジェージェー鳴いている中にチィーッという高い音が聞こえる。それをねらって作る」と記してあります。蝉の声はジェージェーで、それではないチィーッという高い音だと言うのです。つまり、実音ではなく共鳴音ということです。

だから、笙も実音ではなく共鳴音を追求しなければいけないはずです。

七・行の音がなぜ通奏音なのか、なぜすべての合竹に七・行が含まれているのか、ということを考える必要があります。この七・行が蝉の声を誘因するに違いないのです。

蝉の声を求める手順は、まず「七」の音が「湿った音か、乾いた音か」「籠もった音か、フッ切れた音か」を追求します。湿り気のある音は篳篥や龍笛にまかせて、笙の音は夏の青空に響く蝉の声が理想なわけです。

次に「七と八」の音を合わせて吹き、同時に鳴り出すようにするのがバランスです。バランスが良ければ、静かに吹きながら耳を澄まして聞きます。七の音でもない八の音でもない別の音が「チィーッ」と鳴っていたら、それが蝉の声です。聞き分ける方法は「八」を鳴らしてその音を意識しながら「七」を加える。「八」より高い音が鳴るかどうかということです。

聞こえなければ、まだ「しなり」が足りないのです。空鳴を気にすることはありません、蝋を詰めればよいのだから。こんなに薄くしてよいのだろうかと思ったら、弁の長さや巾を気にしてみることです。

次に、「七と行」のバランスを合わせ、あとは七・行を基準にバランスを整え合竹で吹いてみる。

蝉の声といえば謎めいて聞こえますが、共鳴音の一種だと思います。昔の人は、蝉の声に聞こえるような共鳴音を求めたのです。私も追求の結果わかったことで、二つの音のほかに「第三の音」が鳴り出すという原理はわかりません。

人の耳には単音の方が聞き取りやすく、複数になるとわからなくなってしまう。わかる人は聞き慣れたのです。

さて、リードを作る以前に大切なのはサワリです。平安時代の人達が、なぜ日本製のサワリを作ろうとしなかったのか残念に思います。日本製のサワリは、個々には研究したり作られたりしているようですが、力を合わせて普遍的なものを作ってくれることを期待します。

2005.5.8

20 良いリード

雅楽の仲間にコーラスをする人がいて、指揮者の言葉を聞かせてくれました。

「声が溶け合っていれば自分の声は聞こえないものだ。自分の声が聞こえるのは地声が出ているのであって、発声を直さなければいけません」

回りの人の声は聞こえると思います。でも、その人達も自分の声は聞こえないのです。

笙も同じです。それは別項で記した通りですが、音が溶け合うとはそのようなことなのです。音が小さくて聞こえないのではないし、無音になるというのでもありません。自分の鼻先で鳴っていないで、耳を澄ませば頭の上の方で鳴っているのがわかります。

コーラスに於いて真っ先に解決すべきことが、笙にとっては非常に困難な課題になります。

一つは、自分でリードを作れないこと。もう一つは、笙という楽器に対しての先入観が捨てられないことです。

まず、初心者は自分の音が聞こえないと不安に思えるのです。吹いている実感がつかめないのですから。そして、自分を主張したい人にとっても不満に違いありません。

コーラスは個人を主張する音楽ではないし、雅楽も同様です。洋楽には個人を主張したい人のためにソロの曲があります。雅楽もこの頃、ソロ活動をする人が多くなりました。

コーラスを楽しむ人も雅楽を楽しむ人も、自己主張がないかと言えばそうではありません。ソロも出来るのですから。

自己主張をしながら「和」があるのです。誰かに従うだけというのは「和」ではなく「従」です。

雅楽は「主管に合わせなさい」と言います。主管に合わせるのは「従」ではなく「合」です。実力が身についていないと合にならず従になります。

話し合いも「合」です。話し合いにはルールが必要で、ルールに従ってテーマをデスカッションして統一見解を出します。

次に、笙を作る人の課題です。

笙の「和音」を「合竹(あいたけ)」といいますが、「合」ですから共に出る音が対等でなければ、つまりバランスが良くなければいけません。しかし、バランスを整えようとすれば、製作日数が二倍必要です。

さらに、自分の笙の音が聞こえなくなるという現象を理解するためには、作った人も合奏に参加してみないと実感がつかめないでしょう。これも厄介な課題だと思うのです。

吹く人が、自分でリードを作るのが理想です。

2005.5.28

|